こんにちは!SmartHR のCRE部/CREユニットでプロダクトエンジニアをしている、a-knowです。愛車のオープンカーであるダイハツコペン ローブSでのドライブが趣味なのですが、そろそろオープンカードライブが厳しい季節になってきましたね。涼しい秋の到来を待ち焦がれる毎日です。

さて、この記事のタイトルにもありますとおり、この度 SmartHR で新たに CRE(Customer Reliability Engineering)ユニットを立ち上げる運びとなりました!

実は既にこのブログに先んじて、SmartHR での CRE の立ち上げに関するあれこれを CRE Camp #1 でお話する機会もいただいていたのですが、この SmartHR Tech Blog でも改めてテキストとしてアウトプットしておきたいと思います。「自社でのCRE立ち上げを検討している」「CREのキャリアパスに興味がある」「今まさに CRE を推進しているが、悩みがある」、そういった方々にとって何らかのヒントになれば嬉しいです。

その前に、私について

本題である SmartHR での CRE 立ち上げの話に入る前に、少しだけ、私についてお伝えさせてください。

私が SmartHR に入社したのは2025年3月のことでしたが、実は私はそれよりも前にも2度ほど、そのときそのときに所属していた企業で "CRE" を立ち上げたことがありました。そのそれぞれの経験ごとに、一定の成果・評価をあげることができたと感じてはいたのですが、それと同時に、様々な難しさを感じる局面も少なくはありませんでした。

「"CRE" という働き方は多くの組織にとって必要とされるものであり、エンジニアのキャリアの選択肢のひとつとしても非常に可能性のあるものであるはず」。そういった思いを持っていた一方で、カスタマーサクセス・セールスなど、"Customer(顧客)" と相対する仕事をしている他の職種の同僚もいるわけです。そんななか私は、誤解を恐れずにいうと、「ずっとソフトウェアエンジニアをやってきた自分が考える "CRE" というものは、自分の頭の中だけでのもの・独りよがりなものになってしまっていないか?」と不安を覚えるスキマのようなものを感じる瞬間が時折あったことも、事実でした。

そうしたこともあり(それだけが理由ではないのですが)、直近5年ほどの間にあったキャリア選択のタイミングでは、"ソフトウェアエンジニアでも、CREでもない"、以下のようなカスタマーフェイシングなキャリアを複数経験する、という選択をしていました。

- カスタマーサポート

- CSM(カスタマーサクセスマネージャー)

- ソリューションアーキテクト

- セールスエンジニアリングスペシャリスト

- etc.

そうした経験を積むなかで、現在のCREチームメンバーである 16bit_idol さんから、「お客様が絡む社内業務で、とても大きな課題がある」「その課題の打ち手として、CRE を立ち上げるということを考えている」「意見交換・ヒアリングをさせてほしい」というお声がけをもらいました。それが、2024年6月のことだったのですが、気がつけばその1年後、その16bit_idol さんと同じ会社で・同じチームメンバーとして CRE を立ち上げているのですから、人生どこで何が起きるかわからないものですね!笑

CRE の "難しさ" とは

自分語りはこのくらいにしておきましょう。上で「CRE を実践する中で、様々な難しさを感じる局面も少なくはなかった」と書きました。具体的に、どんな難しいポイントがあったのか?というと、自分の場合では以下のような事柄がありました。

- 毎日とても忙しくしているはずなのに、ふとした瞬間に「自分たちって、ちゃんと事業に貢献できているんだろうか...」と不安に感じる

- 「CREって何なんですか?」「◯◯(他の職種など)と、どういうところが違うんですか?」という質問に、持っている考えや思いをもとに正確に回答することが難しい

- CREの専門性について。CREというものを極めていった先に、どのようなエンジニアになれるのか・どのようなキャリア展望があるのか、の答えや実例が少ない

- ふと気がつくと、社内の "こぼれ球" 的タスクに追われてしまっていた

いずれも自分の実体験に基づくものなのですが、だからこそ、自身にとって3回目となる CRE 立ち上げの際には、これらの課題にうまく対処して、立ち上げを成功裏に成し遂げたいと考えました。

以下では、SmartHR での CRE 立ち上げに際し、何を考え・何に取り組んできたか、について記述しますが、その大前提として、「各社ごとの CRE のあり方は三者三様・みんな違ってみんな良いものだ」というのが私の持論である、ということもお伝えさせてください。その理由としてはシンプルで、顧客(CREの "C" ですね)や事業は企業ごとに違うから、です。そしてこれを書きながら思いました、このこともまた、CREの難しさを構成しているもののひとつなのかもしれないですね! :)

CRE立ち上げに際してやったこと: "難しさ" ひとつひとつに真正面から向き合った

実際にやったこともとてもシンプルです。自身が CRE を実践していて感じていた "難しいな"、というポイントひとつひとつに対して、真正面から向き合い、自分たちなりの答えを出した、ということになります。

具体的には? 上で挙げた "難しさ" のいくつかを例に、どんなことをやったのかをご紹介します。

事業貢献に関する不安に対して

「SmartHR では、お客様が絡む社内業務でとても大きな課題がある」と約1年前にお声がけしてもらった、と冒頭で書きました。その課題というのは、具体的には「日頃、お客様と相対している方たち(カスタマーサポート / カスタマーサクセス / セールス など)では独力で回答できないお問い合わせがめちゃくちゃ多い」というものでした(そして、現在もなお大きな課題のうちの一つです)。それに対し、CRE が発足する前の SmartHR では、日ごろ新機能やプロダクトの開発を担うプロダクトエンジニアが週替りの当番制でその対応を担当する、という形で対処を図っていました。

このアプローチの良い点に着目すると、「SmartHR のお客様がどのように自分たちのプロダクトを使っているかを肌で知ることができる、貴重な機会になっている」ということはありそうですが、一方で、多角化・マルチプロダクト化を推し進めている SmartHR ではお問い合わせの数は日々増加の一途を辿っており、このままのやり方では遅かれ早かれ破綻してしまうだろう、という課題も見えていました。

これは特段珍しくはない課題かと思います。実際、私が以前に CRE をやっていたときに取り組んでいたことのある課題のうちのひとつも、この類のものでした。CRE として一生懸命、こうした課題に取り組むのですが、毎日が忙しく感じている反面、「事業的に意味のあることができてるんだろうか...?」と、ふと心細くも感じてしまう。......過去にも同じような局面があったからこそ、なにもしないまま課題に着手しはじめると、同じ場面が SmartHR でも再現されてしまいそう。そのように考えました。

これに対してやったことは非常にシンプルで、それは「全社の事業目標を徹底的に読み込んだ」、というものです。以下の図は、私が入社してすぐに作成した、その時点での最新の全社キックオフの内容を読み込んで、ツリー形式に分解・整理したものです。

一番左には、「2030年売上1000億円」という全社の事業目標を据えました。

この図を右に読んでいくにしたがって、「ひとつ上(左)の目標や活動を実現するためにはどうすればいいか?何ができそうか?」という目線でブレークダウンできるように、図を右に展開していきました。

展開していくなかで、さきほどの「日頃、お客様と相対している方たちでは独力で回答できないお問い合わせに関する問題を解消する」というアクションも出てきました。位置づけとしては、以下のようになりました。

正直なところ、一番左においた全社事業目標との距離はあり、貢献度合いとしては間接的なものであることは否めません。ですが、直近でCREがやろうとしていることが、全社の事業目標の貢献に対して確実に結びついていることも確認できました。

このようなことは、関係者同士、なんとなく理解しているつもりでも、いざその話題を突きつけられると、答えに窮してしまうものです。こうして改めて図示化したことで "なんとなく" の存在だったコンセンサスを整理できたことに加えて、いざ自分たちが今いる場所を見失ってしまったときでも、いつでも立ち戻ることのできる道しるべを持つことにも繋がったと感じています。

そして、これは期中での入社になった私ならではの利点ではありますが、このような取り組みは「今、組織全体としてどういう方向を向いて・どのような山を登ろうとしているのか」をしっかりと理解することにも繋がったので、そういう観点でもとても良い取り組みだったと感じています。

SmartHR ではこの7月から下期が始まり、つい先日そのキックオフも行われましたが、もちろん、そこでの最新の内容も都度読み込みつつ、CRE としての各種ドキュメントに反映していっています。

"CRE" とは何なのか。その専門性に関する不安に対して

みなさんは "SRE(Site Reliability Engineering / Engineer)" を知っているでしょうか。"CRE" と名前が似ている、ということもありますが、その他にも

- どちらも Google が提唱

- SRE: たくさんのサーバー(リソース)を相手にする

- CRE: たくさんのお客様を相手にする

といったような点から、"SRE" の考え方やプラクティスに倣える点は多いのでは?と、私個人としては考えています。

では、"SRE" とは何なのでしょうか。「サイト(サービス)の信頼性を向上させること・そのための技術やプラクティス・それをミッションに持つロール」...というイメージが持たれがちなように感じているのですが、これも私個人としては、「サイト(サービス)の信頼性を向上させるためにも、まずはその信頼性の現状を把握し、コントロールできるようになること」こそが肝要なのではないか、と考えています。

じゃあ、上記を踏まえての "CRE" は何なのか?ということなんですが、それは「"Customer(顧客)の状況を把握し、顧客からの信頼向上に貢献すること・そのための技術やプラクティス・それをミッションに持つロール」である、と言えないだろうか......と考えています。 これは、私がこれまでにCREに取り組んでいたときの経験や課題、そしてその後様々なカスタマーフェイシング職を務めた際のペインポイント......などに立脚したものです。

カスタマーサクセスやセールスなどのカスタマーフェイシング部署で働くロールの方にとっての大きな悩みのうちのひとつ(そして、個人技に依存せざるを得ない状況が続いている点)が、「お客様が今どういう状況なのか、よくわからない・自信が持てない」というものであるように感じています。この悩みは、例えば以下のような不安やリスクとして表出します。

- お客様が、プロダクトの何に不満を覚えているのかがわからない。そもそも、プロダクトに満足してくれているのか、不満なのかすらわからない

- 先日リリースした新機能がどのようなものなのか、お客様に理解してもらえているだろうか?そもそも、お客様は気づいてくれているのだろうか?

- 自分たちの顧客が今一番興味関心を抱いているのはどのようなことなのか。抱えている課題はどのようなものなのか

- 誰が、お客様サイドでの意思決定のキーマンなのかがわからない。もしくは、1年前に確認したキーマンが、今も変わらず同じ方なのかがわからない

- あと3ヶ月で契約更新の時期だが、契約継続に関して、予期していないリスク因子は発生していないか

恥ずかしながら、これらはどれも、私自身がカスタマーサクセス・セールス職に就いていたときに直面した課題や不安の一例です。もちろん、圧倒的な活動量や折衝スキルによってこれらの課題にうまく対処し、内外ともに高い評価を得ていた当時の同僚もいましたが、多かれ少なかれ、これらの悩みは多くの人達に共通するものであるように感じています。

裏を返すと、これらの課題に対し、個人技に頼らざるとも事前に対処できるようになると、カスタマーフェイシング部署の各種活動の打率や効果を飛躍的に向上させられる、誰であっても一定の内外からの評価を得られるようにできる、とも言えると考えています。

少し前置きが長くなってしまいましたが、"Customer" が関係したこうした課題に対して、SmartHR の CRE は何に・どのように取り組んでいくのか?ということなのですが、それは、以下の2つの信頼性に関与することを目指します。

- SmartHR というプロダクトを安心・信頼して使ってもらえることに貢献する

- 「社として把握しているお客様の状況、それ自体」の信頼性を高める

特にこの2点目はとても難しい・技術的にも非常にチャレンジングなテーマだと考えています。 プロダクトの利用状況を含めた、システム上に発生する様々なデータを取り扱えるようにする必要があることに加えて、散在しているデジタルデータ・データ化すらされていない情報も含め、上記のようなテーマを実現するには、どのような情報が必要で・それはどこにあるのか・ないのであればどうすればデータとして取り扱えるようになるのか......、といった、様々な経験や知識、ハードスキル/ソフトスキル、姿勢......などが必要になります。もしこれが実現できるのであればそれは立派な "CREとしての専門性" であると考えていますし、高い目標であるからこそ、これを目指したいと考えています。

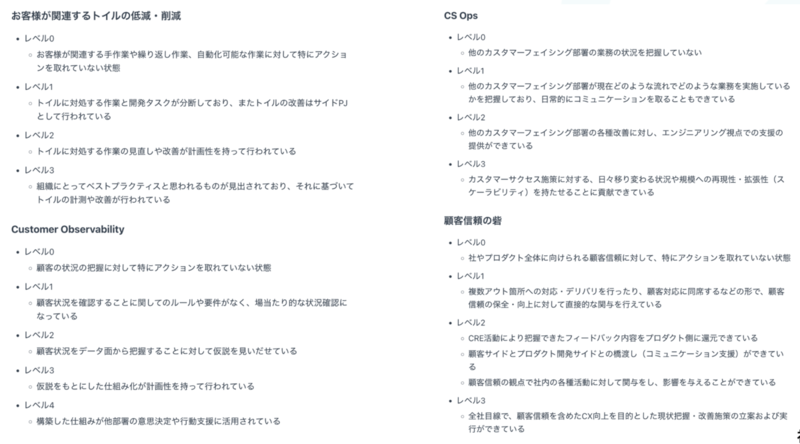

現時点において、SmartHR における CRE の専門性を構成する要素を「四本柱」として、以下のように設定しています。

- Customer Observability

- 「個々のお客様が今どういう状況にあるか?」の把握を可能にすることを目指す

- トイルの削減

- 現状手作業になってしまっていたり、非効率な箇所を自動化・効率化する(特に、お客様への対応が絡む業務において)

- CS Ops

- 他のカスタマーフェイシング部署の業務の状況を把握し、各種改善に対してエンジニアリング視点での支援の提供をする

- 顧客信頼の砦

- 既知のバグを修正したり、原因不明の不具合の原因究明をするなど、日頃の活動から得たインサイトをプロダクトに還元し、安心・信頼して使ってもらえるプロダクトにしていくことに直接的に貢献していく

そして、このそれぞれについて、3~4段階の "成熟度" を設定する、ということも実施しています。

ただ正直、入社数ヶ月時点でこれらを策定したということもあり、1500人近くの社員がいる SmartHR という組織のなかで「それ、似たようなことをxxさんもやってるよ!」みたいなことはありそう・それをまだ私が把握しきれていないということはありそうだな、と感じています。そういった方々とも今後コミュニケーションを深めていきながら、このあたりは今後も臨機応変に見直しをしていきたいな、と思っています。

"こぼれ球" ではない、CRE の本来の守備範囲とは何か

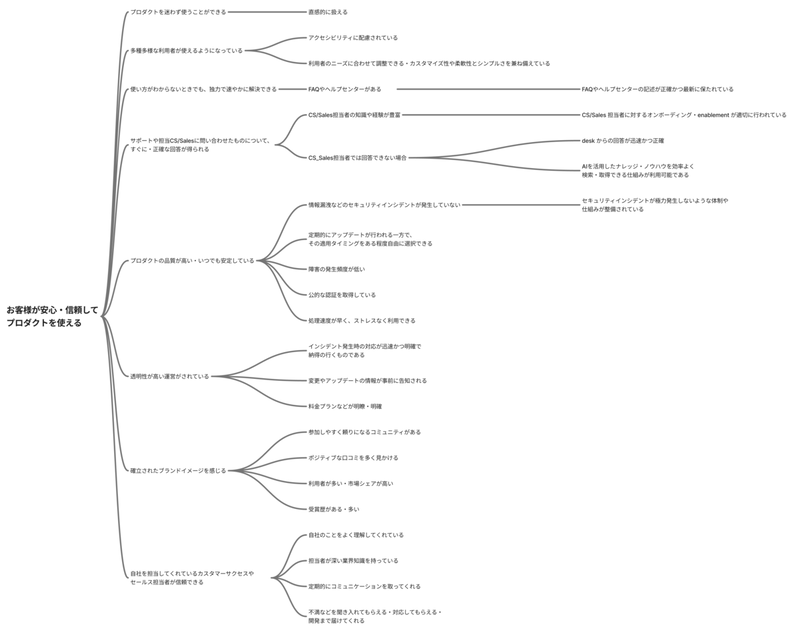

私たちは "こぼれ球" を押し付け合うのではなく、積極的に拾い合いに行く組織でありたい......、ということは前提にあるとして、それとは別に、「CRE の本来の守備範囲とは何なのか」ということについても、"SmartHR の CRE" を考える過程でしっかりと向き合いました。具体的には、以下のような図を作りながら整理を行いました。

先程の図と同様、一番左に "お客様が安心・信頼してプロダクトを使える" ことを置き、右にいくにしたがって "一つ上の要素を構成するもの" を分解していっています。

もちろん、この中のいくつかの要素については、すでにそれをメインのミッションとして持っている部署・チームもありますので、この全てが CRE のみが対応すべき守備範囲、というわけではありません。ですのでこれは、どちらかというと「この中に挙げられていることは "お客様が安心・信頼してプロダクトを使える" ことに繋がるのだから、この中にあるようなことであれば、CRE も安心して取り組んでよさそう」ということを手早く再確認するためのもの、といった感じでご理解いただけると嬉しいです。

ちなみにですが、現状、この図の中にはないけれど、CRE が担うことになっているタスク、というのもいくつかあったりします。例えば、私は「労務プロダクト開発本部」の所属ですが、労務プロダクト以外のプロダクトチームからの問い合わせの窓口を担っていたりもしています。これを今後も CRE が担い続けるのか、諸々を整理してあるべき姿を探っていくのか、は今後も継続して検討していく必要を感じてはいますが、そういう "ゆとり" というか、フットワーク軽く動くことのできる組織である、というのは、我々 CRE に限らず SmartHR で働いている仲間たちにも共通して言える良いところなのかもしれません。

一緒に "SmartHR の CRE" を確立していっていただける仲間を探しています

上で「四本柱それぞれごとに成熟度を設定した」と書きました。ですが、まだまだ走り始めたばかりの SmartHR CRE の成熟度といえば、レベル0~1がほとんど、というのが実情です。

SmartHR の CRE は今後もいろいろな考え方や取り組みが変わっていくだろうな、と思っていますが、同時に「お客様がより安心・信頼してプロダクトを使えるようにする」、というところはブレることはないな、ということも感じています。

この記事で "SRE" の考え方を参考にした、と書きましたが、その SRE を形容するもので、好きな表現があります。

「SREとは、ソフトウェアエンジニアにWebオペレーション(運用)を任せたときに起こるものである」

同じような表現を CRE に対しても試みるとどのようなものになるか?なのですが、個人的には以下のようなものになるかなぁ、と思っています。

「CREとは、ソフトウェアエンジニアにカスタマーサクセスを任せたときに起こるものである」

現代のような "大・AI時代" において、「製品の持つ機能」それ単体については、簡単に追いつかれてしまう時代になったなぁ、と感じています。

ただ私は、サポートやカスタマーサクセス、営業活動、そしてCREによって提供できるお客様体験、というのも、プロダクトを構成している重要な要素であると信じていますし、もしそこで他製品に対して差別化ができたとすると、それはきっと、一朝一夕で追従されるようなものではないはず、とも思っています。

我々 CRE は、今後プロダクトの "魅力的品質" を構成し、強化できるような要素になっていきたいと思っています!この記事に書いたようなことに少しでも興味・共感を覚えた方は、ぜひディスカッションさせてください!