このエントリは、SmartHR Advent Calendar 2024 シリーズ2 の25日目の記事です。ラスト!

こんにちは、SmartHRの基盤開発本部でDirectorをやっているsaitorycです。

1月からVP of Engineering に就任します

以前こちらのテックブログでもお知らせさせていただきましたが、1月からはVP of Engineeringに就任します。

VP of Engineeringを受け渡す側の目線はSmartHR Advent Calendar 2024 シリーズ1の方で、morizumi sanが書いてくれているので、そちらをご覧いただければと思います。 こちらでは引き継ぐ側として感じていたことなどをザッと残しておければと思います。

ということでいきなり超個人的な話になるのですが、私は『ちはやふる』という漫画が好きです。

好きなセリフも語りだすと止まらないくらいあるのですが、その中の1つにこんなものがあります。

「たいていのチャンスのドアにはノブが無い」と…

自分からは開けられない

だれかが開けてくれたときに迷わず飛びこんでいけるかどうか

そこで力を出せるかどうか── 末次 由紀 著『ちはやふる 23巻』講談社、2013年、pp.76-77

これはつまり「チャンスは自分の望むタイミングで訪れるとは限らない」ということ。

「○年後のキャリアプランは?」といった話をする機会があると思うのですが、例えば「3年後にはVPになっていたい」と考えていても、5年経ってもそのチャンスが訪れないかもしれませんし、1年も経たずにその機会が巡ってくるかもしれません。

そうなりたいと思うのなら、いつその時が来ても対応できるように心構えをしておくこと。そして今からできるインプットは全てしておくこと。

今回は全く心の準備ができていない状態で話を受けたので、自分の対応が甘かったという反省があります。ただそんな予想外だった打診でも比較的早く決断できたのは、先ほどの言葉が心に響いていたからかもしれません。

「今はまだ早い」と断ってしまえば、本当の「その時」が来たときまた誰かが扉を開けてくれるだろうか。そう考えるとやるしかないよね、という思いに至りました。

ここで力を出せるかどうか、それが問われるのが2025年になるのだろうと思ってます。

過度に熱くなりすぎることなく、適度な緊張感を保ちながら前進できる1年にしていきたいですね。

受け渡す側としての心構え

引き継ぐ側として重要なのは、自分自身も現在の役割を誰かに受け渡す必要があるということです。

つまり、私は引き継ぐ側であると同時に、受け渡す側でもあります。

「いつその時が来るか分からない」からこそ、自分の役割を託せる人材がいるのか、常に意識しておく必要があると改めて痛感しています。

今思うと、自分が管掌していた組織の2年後や3年後を思い浮かべたときにも、まだ自分がそこにいる前提で考えてしまっていた気がします。これは結構危険な考え方なのではないかと思うようになりました。

その考え方だと組織の規模が自分のキャパ以上にならないし、想像の範囲内に収まりやすくなってしまう可能性が高くなります。

スケールアップ企業においては非連続的な成長が必要になるときもあります。

なので未来の組織のことを考えるときは、まずは自分がそこにいる前提を外したうえで、どのような組織であるべきか、という理想から考えた方がいいんだろうと今は思っています。

その上でその時自分はどういう役割でどのような価値を発揮できるのか、そのために自分に今足りていないことは何なのか。

その順番で考えた結果、それでも5年後に自分が今と同じ場所にいる意味があるならそれでいいのですが、それ前提で考えてしまうのは避けたほうがいい、というのが今回得た学びでした。

そしてそれを自分の中で考えるだけではなく、なるべくオープンにしておくのが理想だなと。

当然のことながら自分のタイミングで始めた受け渡しではなかったので、事前準備がうまく行ったかというと決してそうではなかったと思います。

次の機会が訪れたときには今回の学びを活かせるようにはしたいです。

2024年の振り返り

さて、個人的な話はここまでにして、ここからは開発組織全体の話をしようと思います。

去年までは現VP of Engineeringのmorizumi sanが振り返りを書いていましたが、これも今年から引き継ぐことになりました。

とはいえ全く同じような振り返りをしても面白くないので、内容に関しては踏襲せずに行きたいと思います。

組織構造の話

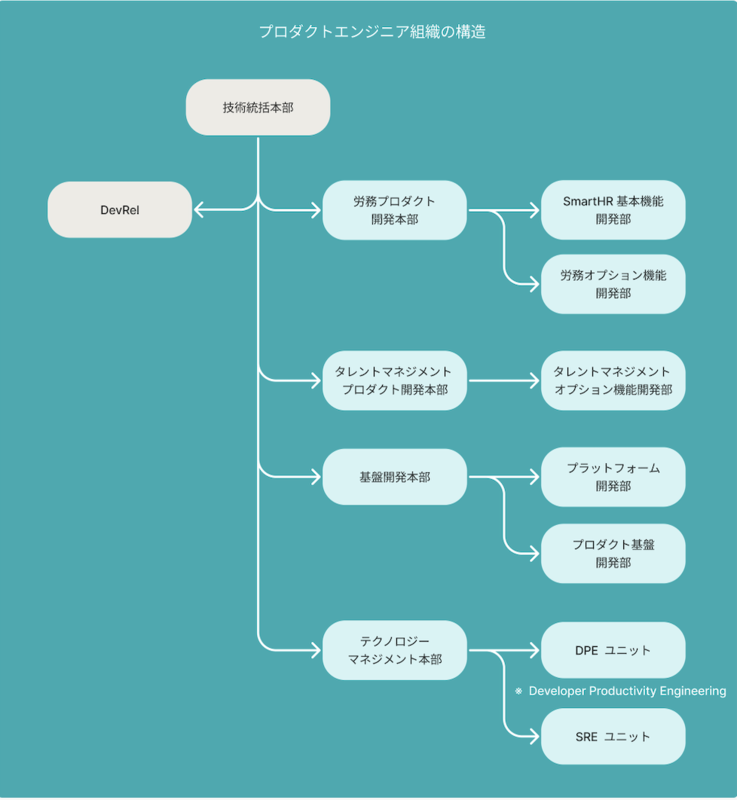

まず2023年との大きな違いとして、組織構造が変わったということがあります。

以前はプロダクトエンジニアグループがあり、その下にプロダクトごとのユニットが並んでいる構成でした。

2024年からは技術統括本部というものができ、その下に領域ごとの本部ができ、更にその中に部があり、その中にユニットという4階層構造になりました。

※こちらの図ではユニットは省略されてます。数が多いので

※こちらの図ではユニットは省略されてます。数が多いので

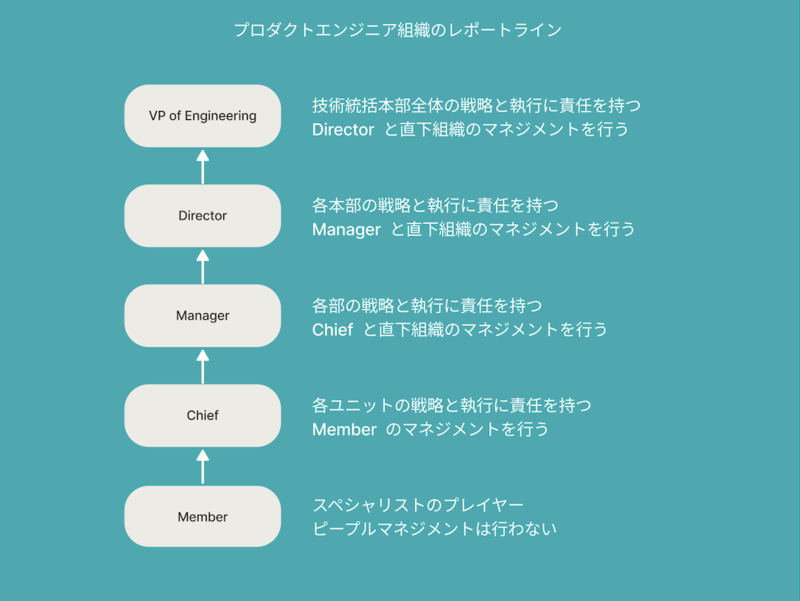

同時にVP、Director、Manager、チーフ、メンバーというレポートラインも確立されました。

(以前はVP、Manager、チーフ、メンバーの構成で、Managerは必須ではなかった)

※エンジニア採用サイトから抜粋したので「プロダクトエンジニアの」と書かれていますが、全社共通のレポートラインです

※エンジニア採用サイトから抜粋したので「プロダクトエンジニアの」と書かれていますが、全社共通のレポートラインです

1年間やってきてみての感想としては、もう少しこのレイヤーごとの役割というものを明確にできれば良かったという反省点があります。

もちろん各レイヤーごとに会社としての期待値というものは存在していますが、それはどの部署でも適用できるような抽象化されたものです。

技術統括本部として何が求められるのかという点に関しては、もっと突き詰めていけると良かったと思います。

今期の自分はDirectorとして、まずは基盤の拡大を最優先に取り組んできました。

その次に新規領域の立ち上げを行っており、AI専任のユニットを立ち上げたのも今年の下期です。

「最善手」というものは存在しないと思っているので、選べる選択肢の中から可能な限りベターと思える選択肢をとってきたつもりですが、今振り返るともっと良いやり方があったのでは?という気がします。

例えばAIにもっと人を寄せるべきだったのでは?とか、新規領域と基盤のバランスはこれで良かったのか?とか。

今更過去は変えられないけど、振り返って考えることは無駄ではないし、来期はVPとして今年感じたことを活かせるようにしたいですね。

もう少し「技術統括本部におけるDirectorとは」という観点を自分自身として実現したかった気持ちがないわけではないですが、それは他のDirectorの方々に託すことにします。

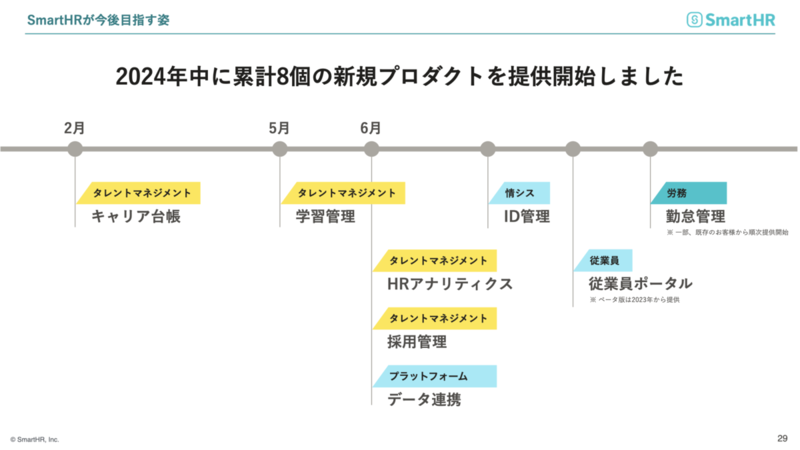

プロダクトリリースの話

さて、開発全体の話に関してはもう1つ。

プロダクトのリリース状況に関して振り返ると、2024年は新プロダクトを8個リリースすることができた年でもありました。

※会社紹介資料から抜粋

※会社紹介資料から抜粋

昨年末のアドベントカレンダーで書かれていた「2024年の開発組織予想図」には「大枠の方針としては「マルチプロダクト戦略をさらにスケールさせる」という考えが前提になる」と書かれていました。

今振り返ると、その前提の通りにスケールさせることが出来ていたと言えるのではないかと思います。

こういったプロダクトのリリースにおける背景や狙いなど、大体のことはこのテックブログにて記事化されています。

そう、2024年を振り返ったときの大きなトピックとして「テックブログの記事を倍増させた」というのもあります。

2023年が84だったのに対して、2024年はこの記事執筆時点で162となっています。カジュアル面談などでも「ブログを読みました」と言ってくださる方も以前と比べて増えたように感じます。

プレスリリースだけでは伝わらないような開発現場のお話など、2025年も引き続き発信していければと思っていますので、こちらもお楽しみにしていただければと思います。

2024年の振り返りまとめ

組織構造の変化に伴う役割の再定義などもありつつ、全体としてはプロダクトエンジニアの人数も増え(150名を突破しました)、プロダクトの数も順調に増やしてこれました。「マルチプロダクト戦略をスケール」させることが出来た1年だったと言えるのではないかと思います。

一方で、意外と予想通りに落ち着いてしまったとも言えるかもしれません。

プロダクト開発は1日にしてならずなので、予想を大きく超えることはそもそも難しいのですが、この先のさらなる成長を考えると、時には予想もつかないようなイノベーションを起こすことも必要になるでしょう。

また「リリースする」というアウトプット目標に関しては確かに達成できていますが、やはりユーザーに使ってもらってこそ初めて価値があります。いずれのプロダクトも、より多くのユーザーに使っていただくためにはまだまだブラッシュアップが必要です。

そんなことを考えながら、2025年の展望も触れていきたいと思います。

2025年の展望

ここからは2025年の話です。

自分で言うのもアレですが、VP of Engineeringが交代するタイミングというのは何か変化を起こすにはちょうどいいタイミングでもあります。

これは余談ですが、先日社内で「2025年の方針を漢字一文字で表すなら」を考える機会があり、その際に自分が挙げたのは「革」という字でした。変革の革ですね。

(革靴のカワという意味ではないですよ、念の為)

今までを否定するつもりは全くないですし、急に明日から働き方を大きく変えるつもりもないです。

ただこのタイミングだからこそ、改めて見直してもいいものがあるのではないか?と考えています。

2024年にはバリューも刷新されたことですし、自分たちが大事にするものは何なのか、そこを再確認して向き直るのが2025年だと自分の中では定義しています。

そう考えたときに、今一番向き直りたいと思っているのは「プロダクト単体の強みをもっと磨く」という点です。

マルチプロダクト戦略をスケールさせていく中で、複数のプロダクトを連携して様々なことができるということがSmartHRの強みとなりつつあります。

一方で「連携ありき」になりすぎてないか?という視点は常に持っていたいと思っています。連携して強いのは、それぞれのプロダクトが単体でも強みを持っているからこそ。そのうえで「連携することで更に強い」状態を目指したい、と思っています。

それを含めたうえで2025年やるぞ!と思ってることを並べるとこんな感じになります。

- 既存プロダクトの強みを磨き込む

- 2024年にリリースしたプロダクトのPMF(プロダクトマーケットフィット)を目指す

- 新規プロダクトも増やす

- プロダクト基盤を更に強化する

- AI専任チームの強化

- 横断的なイネイブリングチームの強化

1つ1つ細かく説明するとかなり長くなってしまいそうなので、ここでは省略します。

詳しく聞いてみたいという方がいましたら是非カジュアル面談でお話しましょう。

もしくは2025年は定期的に発信するぞ!という隠れ目標も持っているので、そこで具体的な内容にも適宜触れていければと思います。

1つだけ詳細に書くとすると、特にAI専任チームの強化には力を入れたいと思っています。

SmartHRでAIを使って何やっていきたいの?というところは、CEOとPMが対談した記事があるのでそちらをご覧いただければと思うのですが、開発体制としては既存のチームとは分離して作っていくのが良いのではないかと現時点では考えています。

やはり既存プロダクトの開発をしながら最新のAIトレンドを追いかけていくのは難しいと思っています。イノベーションのジレンマという言葉もチラついてきます。いや、結構ガッツリこれに足を踏み入れているとも言えるでしょう。

なので専任チームを作り、そこで「どのようにプロダクトに活かせるか」を考えていく方がいいだろうと。なのでここの採用は特に力を入れていきたいと思ってます。

AIの活用に関してはハッキリ言って同業他社と比べても遅れているという自覚があります。だからこそここから創り上げていくことができるフェーズだと思っています。

プロダクトの規模がかなり大きくなってきていることもあり、「楽」ではないです。でもそういった困難に立ち向かうのは「楽しい」と思います。

この気持ちに共感できる方、ここから勢力図を変えてやる!という心意気をお持ちの方、是非一緒にやりましょう。

ということで最後に元サッカー日本代表監督であるオシム氏の言葉を引用させていただいて、締めとさせていただきます。

でもね、作り上げることのほうがいい人生でしょう。そう思いませんか?

── 木村 元彦 著『オシムの言葉 フィールドの向こうに人生が見える』集英社、2008年

WE ARE HIRING!!! あなたの助けが必要です!!!

最後AIの話ばかりしてしまいましたが、その前の注力ポイントにもあげたとおりマルチプロダクト戦略を更にスケールさせていくためには、まだまだプロダクトエンジニアを必要としています。

少しでもご興味持っていただけたら、まずはカジュアルにお話しましょう!

↓ご応募はこちらから!XのDMとかでも構わないのでお気軽にどうぞ!

https://hello-world.smarthr.co.jp