こんにちは。プロダクトエンジニアの@ymtdzzzです。

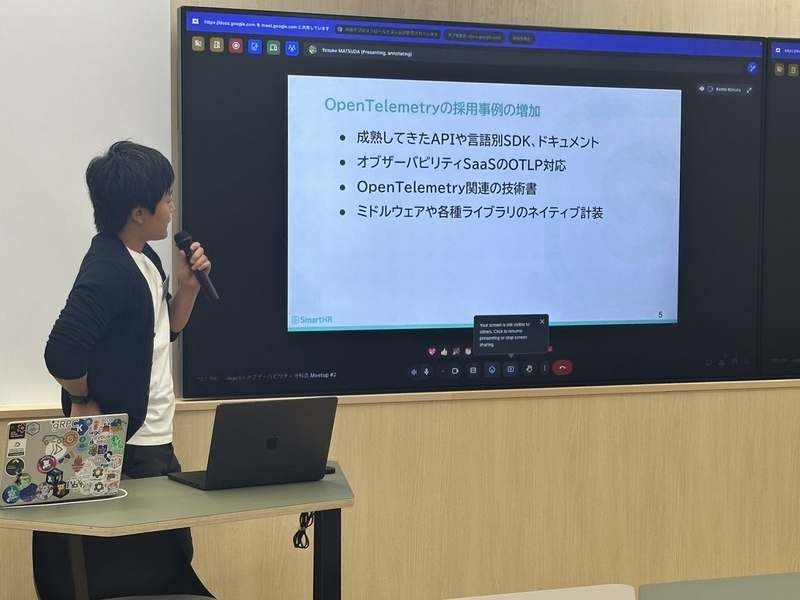

2025年5月14日に、「Jagu'e'r オブザーバビリティ分科会 Meetup#2」に登壇しました!

この記事では、イベントの模様と登壇内容についてレポートします。

イベント概要

「Jagu'e'r オブザーバビリティ分科会」はオブザーバビリティという技術トピックにフォーカスしたイベントですが、その中でも今回は「オブザーバビリティ × OpenTelemetry」がテーマでした。

メインセッションとして2025/04/25 発売の『実践 OpenTelemetry —— オープンなオブザーバビリティ標準を組織に導入する』翻訳者である@katzchangさんをはじめ、OpenTelemetryを利用している方々によるセッションやLTが行われました。

今回、ありがたいことに私も登壇の機会をいただき、「otel-tuiでOpenTelemetry計装のフィードバックサイクルを高速化する」というタイトルで発表させていただきました。

「実践 OpenTelemetry」(@katzchangさん)

@katzchangさんは「実践 OpenTelemetry」というタイトルでの講演でした。同名の書籍の内容をベースに、OpenTelemetryがなぜ必要なのか、どんな概念があるのか、そしてそれをどうやって組織に展開していくかといったポイントを、ダイジェスト形式でわかりやすく解説する内容でした。

特に印象に残ったのはオブザーバビリティの説明の中で紹介されていた「MTTRes(平均解決時間)」と、それをさらに細かく分けた指標についての考え方です。具体的には、障害が起きてから解決されるまでの流れを「MTTD(平均検出時間)」「MTTK(平均原因特定時間)」「MTTF(平均修正時間)」「MTTV(平均確認時間)」といった指標に分解し、オブザーバビリティがそれらのどの指標に該当するかを明示したものです。書籍で読んだときも感銘を受けたポイントだったのですが、今回の講演で翻訳者ご本人からその重要性をあらためて聞けたのは貴重な体験でした。

「計測による継続的なCI/CDの改善 ~ GitHub Actions OpenTelemetryを活用した効果測定 ~」(@paper2parasolさん)

@paper2parasolさんは「計測による継続的なCI/CDの改善 ~ GitHub Actions OpenTelemetryを活用した効果測定 ~」というタイトルでの講演でした。GitHub Actions の実行時間を OpenTelemetry 形式で様々なバックエンドに送信できるツール「GitHub Actions OpenTelemetry」を個人で開発されており、その仕組みを使って CI/CD の実行速度を改善した事例が紹介されました。

パイプラインの実行時間を使い慣れたオブザーバビリティバックエンドに統合して可視化・分析し、それをもとに数十%の速度改善を実現したアプローチは実践的で、多くの学びがありました。

「otel-tuiでOpenTelemetry計装のフィードバックサイクルを高速化する」(@ymtdzzz)

私は「otel-tuiでOpenTelemetry計装のフィードバックサイクルを高速化する」というタイトルで発表しました。個人で開発しているターミナルベースのOpenTelemetryビューアである「otel-tui」について、その開発モチベーションと活用事例についてお話しました。

「OpenTelemetry + LLM = OpenLLMetry!?」(@east_k1mitsuさん)

@east_k1mitsuさんは「OpenTelemetry + LLM = OpenLLMetry!?」というタイトルでのLTでした。ブラックボックスになりがちな生成 AI を用いた機能開発においてもオブザーバビリティの重要性が高まっており、それを OpenTelemetry で解決しようとするプロジェクト「OpenLLMetry」を紹介する内容でした。

「Google Cloud の新しいトレースエンドポイント Telemetry API について調べてみた」(@kazzuviさん)

@kazzuviさんは「Google Cloud の新しいトレースエンドポイント Telemetry API について調べてみた」というタイトルでのLTでした。Google Cloud で最近リリースされた「Telemetry API」について、従来の Cloud Trace API との違いを中心に、わかりやすく整理された内容でした。

「非同期処理でも分散トレーシングしたい!」(@pHaya72さん)

@pHaya72さんは「非同期処理でも分散トレーシングしたい!」というタイトルでのLTでした。非同期処理でよく使われる Google Cloud の Cloud Pub/Sub において、トレースの伝搬を可能にするためのオプションや設定方法について実装レベルまで掘り下げて紹介する内容でした。

感想

どのセッションも OpenTelemetry の様々な領域をカバーしており、今後の業務でも活かせる内容でした。それと同時に、CICDや生成AIなどWebサービスのオブザーバビリティ以外での活用可能性や事例に触れることで OpenTelemetry のポテンシャルを改めて実感することができました。

We Are Hiring!

SmartHR では一緒に SmartHR を作りあげていく仲間を募集中です!

社内ではオブザーバビリティバックエンドは NewRelic を利用していますが、テレメトリーフォーマットとして OpenTelemetry を採用するケースが徐々に増えてきました。

プロダクトや開発組織が急拡大していく中、今後さらにオブザーバビリティの向上が重要になっていくと考えています。こうした技術について少しでも興味を持っていただけたら、カジュアル面談でざっくばらんにお話ししましょう!